初心者向けの記事では、F値は小さいほど、ボケやすく明るく、大きいほど全体にピントが合い暗くなると簡単な説明をしました。しかし、F値は明るさやボケ感だけでなく、画質等にも大きく影響します。

そこで今回は、それらのF値の特性をなるべくイメージで伝わりやすくお話していきます。

F値にもっと詳しくなりたい人必見の内容です。

この記事で学べること

・F値が画質に影響する原理

・光芒について

最も画質が良くなるF値がある!F値に関するボケ以外の知識

ここでの「画質が良い」とは、レンズの性能を最大限発揮できるという意味で、解像度のみのこと指すわけではないので注意してください。

最も画質がよくなるF値

結論から言うと、F8-F11周辺が最も画質が良くなります (多くのサイトはF8、場合によっては開放F値から2段下げた値がいいとの記述や、F11までも含まれているところが多いです)。

どこが画質が良くなるかは争いが結構ありますが、基本的に開放よりも数段絞った方がいいことには変わりありません。今回はF8としますが、この辺りが最も画質がよくなる理由は、レンズの中央ほど性能がいいからです。

F22で最も絞ったら最もレンズ中央を使えるF値だから画質が良くなるんじゃないの?

そうすると、F22が最もレンズ中央を使えるF値だから画質が良くなるんじゃないの?と思う人もいるかもしれません。ですが、そうはなりません。

なぜ、F8 が一番画質がいいのかということを解説します。

画質が悪くなる原因の「回折現象」

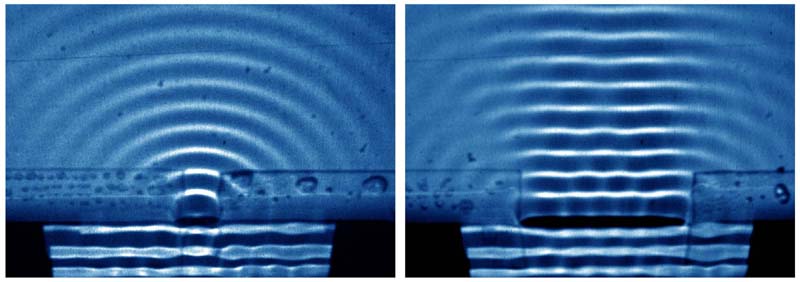

高校物理を習ったことのある方は、スリットを用いた波の回折の実験は覚えているのではないでしょうか。

左の写真のように、波には障害物の陰に回り込んで進んでいくという性質があります。

障害物の後ろにいても音源からの音波が聞こえるのはこのためです。また、光波は音波に比べて波長が非常に短ため、光波はほとんど直進して不透明物体の影を生じます。

センサーサイズによって異なりますが、基本的にF11辺りから回折現象が生じるとされています。ですが、目に見えてわかるのはF14あたりからです。

つまり、回り込んでしまった光がレンズ内で拡散してしまい、本来一番質の高いレンズ中央を使うはずが、全体を通ってしまうことで画質が劣化してしまうということが起こります。

比較画像です。EOS R6とRF50mm F1.8 IS STM、三脚・レリーズを用いてISOは変えず、同じ倍率で切り取り、編集で露光量を合わせています。

F8は全体的にシャープな感じがしますが、F22は全体的にボヤっとした印象ですね。

安価なレンズで発生しやすい「周辺減光」

F値を開放した状態だと上記で述べた通り、レンズ全体を使うため画質が悪くなります。特に安価なレンズだと写真のような周辺減光等が顕著であり、レンズプロファイルを用いて修正しないと使い物になりません。

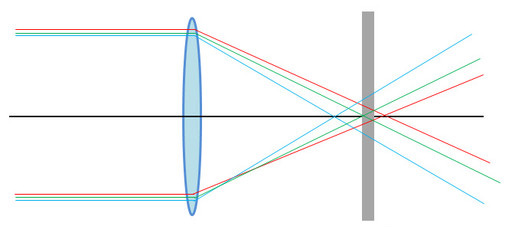

「色収差」も発生しやすくなる

開放で撮影することで、色収差も大きく発生する場合があります。

その原理は、光線を透過し屈折させる物質(ここではレンズの光学ガラス)において、一般にその屈折率は一定ではなく、光線の波長(周波数)によって異なる。これを光学で分散と言う。分散が原因で色ズレとして発生する収差を色収差と言う。周辺で発生する倍率色収差と、光軸上でも発生する軸上色収差に分類される。(Wikipediaより引用)

倍率色収差はレンズの性能に依存するので、発生を抑えるには高級なレンズを買う必要がありますが、F値が関係する軸上色収差はLr等の現像ソフトで軽減することができます。

レンズの進化も著しく新しいレンズほどこういったものは、発生しずらくなっているようです。

CanonのLレンズ等の技術的な内容を見ると、昨今のレンズは光学技術の発展によって以前の物よりも画質は向上しています。

キヤノン:レンズ交換式カメラ/交換レンズ|レンズテクノロジー (canon.jp)

画質だけでなく光の形にも影響する

光芒

F値を絞れば絞るほど光芒(光条)と呼ばれるものができます。写真のひとつのアクセントになるので、画質を考慮しながら入れてみるのもいいかもしれないですね。

また、下の写真のように障害物を通して光源を見ると発生したりします。こういった場合は、F値が比較的小さくても光芒ができやすくなります。

何も工夫しない場合はこのようにただ丸型の光になるだけです。

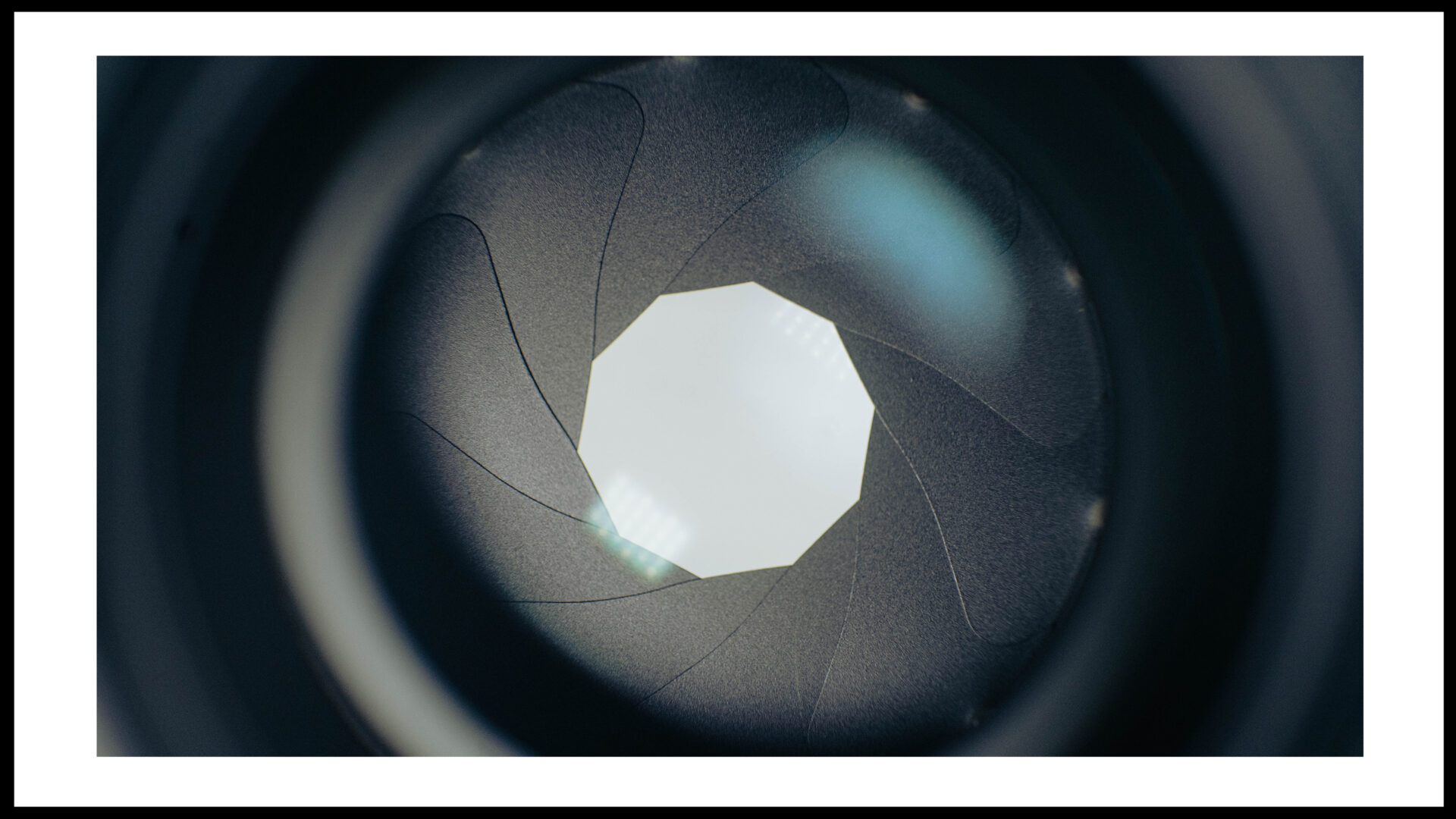

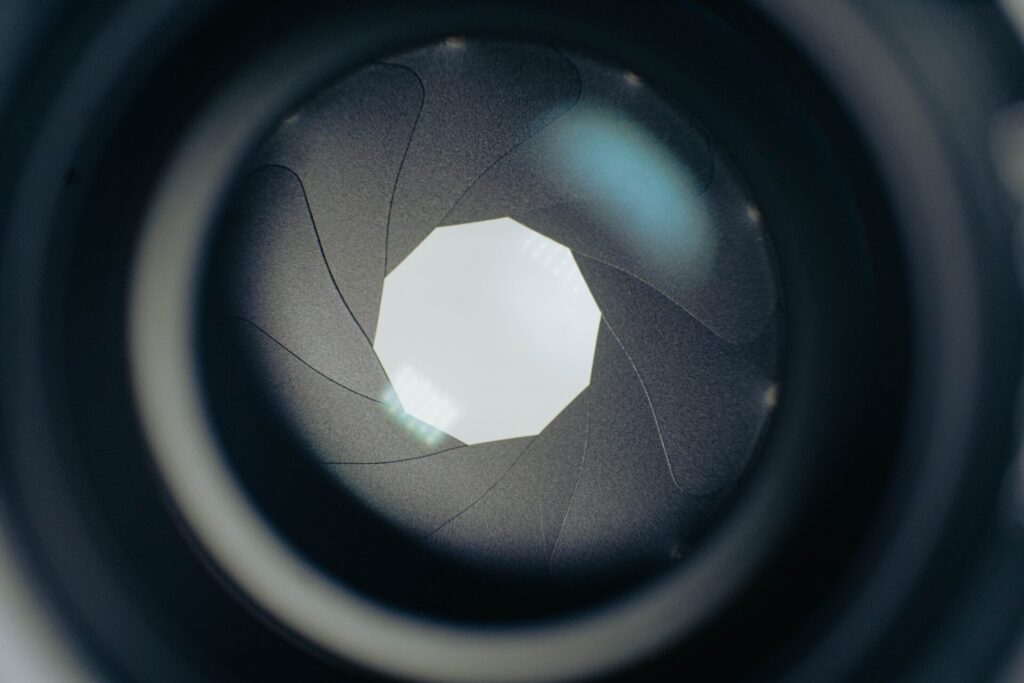

この光芒の線の本数は、以下の画像のような絞り羽の枚数に依存します。

最後に伝えたいたこと : F値は絞りすぎると画質が劣化する

内容は少し難しい内容でしたが知識として覚えて欲しいポイントは

・F8が一番画質が良い

・F11から画質が悪くなっていく

・意味のない開放は避ける

ということです。

設定についてより理解を深めることで、それらを活かした写真を撮影できるようになると思います。

以上で終わりです。最後まで読んで頂きありがとうございました!